2006年01月10日(火)

|

Panasonic AJ-SDX900とはパナソニックが出している放送用テレビキャメラだ。 現在1/2吋幅のテープを使用する放送用フォーマットとしてはHDCAMとβCAM(アナログ及びデジタル)が主流だ。そして家庭用のDVテープと同じ1/4吋テープを使用するフォーマットはDVCPROとDVCAMになる。DVCAMはもともと放送用途ではなく業務用途向けに開発されたフォーマットで、基本的には放送用キャメラは無い。しかし現実的にはソニーDSR-570やDSR-1(VTR)、そして池上のDV-7Wなどが放送用途に使われている。PanasonicのDVCPROは業務用の25Mbpsの他に放送用50Mbps及び100Mbpsにも対応し、今回検索キーワードになったAJ-SDX900はDVCPRO-25/50対応の16:9/4:3スイッチャブルの放送キャメラになる。 では放送用と業務用では何処が違うのだろうか? 機器の性能ではそれほど変わらないというのが答えだ。では何が違うかというと、操作性と堅牢性である。以前はソニー、池上、松下はそれぞれ操作性が異なっていた。池上好き、ソニー好き、パナ好きなど、キャメラマンは1つのキャメラに慣れると、どうしても慣れたキャメラを選んだ。しかし今はソニー以外のメーカーも全て放送用はソニーの操作性に準じている。以前池上はレンズの取り付けマウントがB-3という池上マウントだったものをソニーや松下のB-4マウントに統一した。こうなるとキャメラマンは非常に助かる。どこのメーカーのキャメラを使っても基本的な操作性が同じなので、慣れないキャメラによる操作ミスが無くなる。 しかし操作性の統一は放送用にのみ適用され、放送用の基本スタイルとなったソニーにおいては最近まで放送用と業務用で操作性が異なっていた。スイッチの位置や方向が違っているため現場で戸惑ってしまうことがある。その点ではソニーに合わせた松下、池上は有りがたい。 AJ-SDX900はDV系テープを使うDVCAMより一つ上のランクになり、放送用としての性能、堅牢性、安定性を持ち、操作性はソニー同様。逆にソニーも後を追うように新しいDVCAMシリーズでは操作性を揃えてきた。歓迎すべき対応だが、あくまでソニーはDVCAMを業務用に位置付けている。その点ではAJ-SDX900は放送用1/4吋SDキャメラレコーダーとして唯一の製品となり、BVWシリーズに慣れてきた我々としては、松下製だがソニーよりもソニーらしく仕上がったキャメラだと思っている。 AJ-SDX900の性能は非常に優れ、会社でも様々な現場で使用しているが監督の評判はいい。そして技術を担当するVEからも調整しやすいという評価を得ている。しかし操作性が同じになるとメーカーは大変だ。キャメラの良し悪しを同じ土俵の上で比べられる。さて、どのメーカーのキャメラが最も美しい映像を見せてくれるのだろうか? メーカー技術者の絵作り、絵心が問われる時代になったと言えるだろう。 |

2006年01月07日(土)

|

J:COMデジタル ハイビジョン 録画ということだが、HDレコーダーでなければ録画出来ない。残念ながらDVD-Rには制限がかかっている。仕事柄J:COMのイベントで録画しなければならない場合は特別な方法でVTRに録画するが、その方法は公表出来ない。 それは別にして、J:COMデジタルのディスカバリーチャンネルでハイビジョン放送が始まった。これは素晴らしい!今日はキングコブラのシリーズをハイビジョンで楽しむことが出来た。(J:COM北摂ではCATV-266CHで放送) プレビューが1MBPSのストリーミングで配信されているのでCATV契約されていない方はご覧頂くとよいだろう。 普段ムービープラスなどをD端子接続で見ているが、ディスカバリーHDはシームレスでハイビジョン放送に切り替わる。地上波デジタルやBSHi、そして地上波アナログが全てCATVのチャンネルに割り当てられればリモコン1つで全て操作できるのだが・・・・ ※ディスカバリーチャンネルはジュピターTVの関連会社だけあって、現在のところディスカバリーHDを視聴できるCATV局はJ:COMのみで、ケーブルウェストやスカパーでは放送されていないようだ。 CATVのHD放送が実は今年初めからもう1局増えていた。こちらもJ:COM限定だ。女性のためのライフスタイル&エンターテイメント専門チャンネル『FOXLIFE HD』(J:COM北摂では275CH)オフィシャルサイトはこちら  女性のためのと言われるがそんなことはない。男女とも楽しめるプログラムだ。  J:COMデジタルに加入されている方は必見だ。いずれも追加料金は不要だ、ディスカバリーHDと合わせてお薦めする。 一言付け加えておくが、私はJ:COMの営業ではい。単なるユーザーである。 |

2006年01月05日(木)

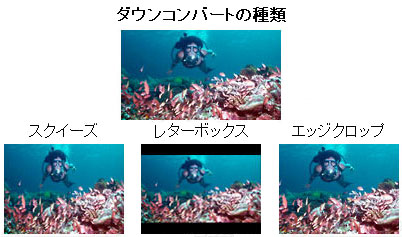

エッジクロップがキーワードだった。 現在日本のテレビ放送では640×480のSDと1920×1080のHDが利用されている。SDは地上波アナログやCS、BSで利用されている4:3比率の画面だ。(従来方式の画面に左右圧縮して記録したスクイーズワイドもSDになる)そして地上波デジタルやBSHiで放送されているHDは16:9比率のハイビジョンだ。そしてBSHiの場合は地上波と同時放送または再放送を行う場合、映画放送のように上下に黒い部分があるレターボックス方式でダウンコンバートして放送している。この場合は作画時のフレームが全て放送されるが、4:3モニターの場合は上下に黒い部分が出てしまうし、16:9ワイドモニターで全画面表示すると拡大による画質劣化が生じてしまう。 一方、地上波アナログは地上波デジタルとの同時放送が中心で、βCAM、DVCAM、DVCPRO等の4:3比率SDキャメラによる映像はアナログ放送ではそのまま、デジタル放送にはアップコンバートして放送されている。アップコンバートしたHD画面では左右の画像が足りなくなるが、放送局や番組のロゴ等を壁紙風にして違和感をなくしている。この場合は撮影時の画角は変わらないため問題は無い。 しかしハイビジョンの地上波デジタル放送をペースに制作したHD番組ではそうは行かない。HDCAMやDVCPROHD等で撮影された16:9の画面の左右をカットした「エッジクロップ方式」でダウンコンバートして放送されている。実はこのエッジクロップがキャメラマン泣かせというか制作泣かせである。 ワイド比率で撮影しつつも4:3マーカーを意識して作画しなければならない。人物のアップを撮影する時、ワイド画面ではフォローする必要の無い動きも4:3画面でははみ出してしまうため、動きをフォローしなくてはならない。ところがその画面を16:9で見るとチョコチョコ動く落ち着きの無いキャメラワークなってしまう。仕方がないので少しルーズにすると今度は突っ込みの足りない絵になってしまうのだ。また4:3ではバランスのいいツーショットも16:9では中途半端な見切れがあり、横の人の顔が半分だけで切れてしまったりする。 今日関テレで「襲名!坂田藤十郎〜よみがえる元禄歌舞伎の花形」を放送していたが、画面端にいる人物の顔が常に切れていて一瞬「下手なキャメラ」と思ってしまった。しかし同時放送の地上波デジタルを見ると全く問題の無いフレーミングで撮られていた。おそらく制作時の意思疎通がうまく行かず、エッジクロップでの同時放送であることが伝わっていなかったのだろう。中村鴈治郎改め四代目坂田藤十郎の奥様である前国土交通大臣の扇千影さんの顔が切れてしまっては良くない。これでは扇千切れである。 この画面比率の問題は見る側も戸惑うようだ。16:9のワイド放送ではなんら問題ないが、4:3をズーム機能やスムーズ機能によってワイドテレビの比率に合わせて見ている家庭では、中心の人物は正常に見えても、左右に写っている人物は横幅が広がってしまう。これではスリムな女優さんもブタになってしまう。また、キャメラが左右にパンしたときには曲げガラス越しに見たかのような感じでグニャグニャと歪んでしまう。やはり作画時のバランスで視聴していただきたい。 私はHD、SDの同時放送ではエッジクロップでのダウンコンバートではなく、画角が変化しないレターボックスで放送してもらいたいと思う。撮影が16:9のみで行えることが何よりである。ただし従来の4:3SDキャメラの画像がレターボックスにはめ込まれると一層小さくなってしまうという問題は残ってしまう。地上波アナログ放送の電波が止まり、全ての放送が16:9ワイドになるときが待ち遠しい。 |

2006年01月03日(火)

|

キャメラがキーワードだった。 年末の紅白ではどのくらいの数のキャメラが動いていたかは知らないが、今回スーパーハイビジョンキャメラが使われていたことは確かだ。7680×4320という現行ハイビジョン1920×1080の4倍の解像度、面積で16倍にもなる超高精細画像だ。愛知万博で公開されていたが、今回の紅白では代々木のNHKふれあいホールにおいて530インチの大画面でのデモンストレーションが行われたらしい。 「そんなに高性能なものが必要?」いう意見もあろうが、常に技術は進まなければ意味が無い。ADSLから光に変わったとき「そんな速さは不要」といわれたが、今では光接続にさえ不満を感じることがある。 さて今回「キャメラ」で挙がってくる「マルチキャメラ」に興味のある人は「マルチキャメラについて」を一読されたい。この「キャメラ」という言い方については異議を唱える方もいるが、業界の監督達はみな「キャメラ」「キャメラさん」という。芸能人の和田アキ子さんも有名だが渡哲也さん、ケーシー高峰さんなどもキャメラ派だ。笹邊の友人の稲森誠も佐竹明夫氏もキャメラである。 それはさておきマルチキャメラで撮影するとき「近くのキャメラでロングを撮って、アップは遠くのキャメラから抜くのはどうして?」という質問をされることがある。理由は簡単だ。遠くからロング(全景)を撮るとアップを撮っているキャメラが見切ってしまう。アクション映画を想像されるとよいだろう。焦点距離の短い(画角の広い)レンズを使って近くからロングを狙うと遠近感が誇張され迫力もあり、離れた位置から焦点距離の長い(画角の狭い)レンズでアップを撮ることで遠近感が押しつぶされ、主人公が浮き立つ。もし画角の広いレンズでアップを撮れば抜けがゴチャゴチャして画面の整理が付かない。ただし極めてクリアーでシャープなアップショットを求める場合はそうではない。レンズの解像度はイメージサークルが同じであれば焦点距離に反比例するという約束がある。 2006年年頭挨拶で「コンピューターやITが進むことで映像制作の世界に誰もが簡単に参入可能な時代」と書いたが、今の時代なら専修学校に行かなくても様々な専門知識がネットにゴロゴロしている。もちろん私も様々な知識を得るし、また公開もしている。公開することで常に今以上を求めている。 |

2005年12月16日(金)

|

カウンターウエイトで検索されていた。以前にも「三脚にウエイト」で書いたことがある。 カウンターとはカウンターパンチのカウンターで、アクセスカウンターのカウンターとは意味が異なる。 写真はブームスタンドのバランスウエイトだが、本来の使い方だけではなく、ライトスタンドの転倒防止などにも使っている。また下の写真のように三脚に載せたキャメラとバランスさせて重心をずらしたりもする。  いずれにせよ、非常に使うことの多いTOOLの一つだ。この他に砂を詰めたサンドバッグ(砂袋)などもよく使う。 ちなみに現場では「ウエイト」「シズ」というふうに呼ばれることが一般的だ。 |

2005年12月13日(火)

|

勉強家からのアクセスだろう。 リターン映像とはテレビキャメラのファインダーにそのキャメラが撮影している映像ではなく外部から別な映像を返す(送る)ことだ。1台のキャメラで撮影している場合には基本的に必要ないのだが、複数のキャメラを使ったスイッチングシステムの場合には絶対なくてはならない。「ノークレーム、ノーリターン」ではなく「ノーリターン、ラージプロブレム」である。もしTVスタジオやNGKなどの収録を見たことがある人ならファインダーの映像がチカチカとひっきりなしに切り替わっていることに気づくだろう。これはキャメラマンが自分の撮影している映像と、現在収録(オンエア)しているプログラム信号を自分で切り替えているためだ。 放送の場合はスイッチングされたプログラムビデオだけではなく、CMや字幕の入ったオンエア映像も確認しなければならない。小型キャメラも放送用の場合はリターン1、2が有り、プログラム、オンエアを選んで見ることが出来る。 先ほど「1台のキャメラで撮影している場合には基本的に必要ない」と書いたが、中継の場合は1キャメラであってのオンエアを確認しなければならない。また衛星放送の場合はオンエアリターンが1秒近く遅れて帰ってくる。赤道上の衛星までの距離×2と、電波に乗るまでのデジタル回路の影響が原因だ。 リターンビデオについてはホームページでわかりやすく解説しているので興味のある人はご覧いただくとよいだろう。 下の写真の場合は左手の手元にリターンビデオの切り替えスイッチがある。  |

2005年12月07日(水)

|

ストリーミング撮影で仕事が来た。企業のIR情報を撮影し、ストリーミングにして配信するというものだ。 小さな動画と、それに同期して静止画が変わるSMIL(Synchronized Multimedia Integration Language)方式が主流だが、Microsoft Producer for PowerPointなども動画とパワーポイント(以下PPT)を同期させることができ、WEB上でのプレゼンテーションに利用される。SMILの動画はRealPlayerであり、Microsoft Producerは当然MediaPlayerだ。 ところが今回行った動画配信はWindowsMediaPlayerのみの単独配信である。配信速度は384kbpsでADSLでも十分に視聴できるムービーだ。画面サイズは400×300で、PPTはダウンコンバートして利用した。ビデオキャメラでスクリーンを撮影した画像に比べると、キャメラの持つノイズが含まれないため非常に軽いムービーになる。演者とPPTの切り替えは視聴者が「何を見たいと思うか」を主に構成した。身振り手振りがある場合は当然演者の動画であり、損益報告など、数字が重要な場面ではPPTになる。 PPTで気になるのは文字の大きさだ。プレゼンテーションはスクリーンで行うが、なかなか客席のどこから見ても読みやすいPPTを作る人は少ない。今までにもっとも読みやすいPPTを作った人はノーベル賞受賞者の野依博士だった。説明するポイントのみを読みやすい大きさの文字で作ったシンプルなものだが、非常にわかりやすかった。もちろん撮影もしやすかった。今回の撮影で使われたPPTは若干文字は小さかったが、十分に読め、かつストリーミング配信でも読めるものであった。 SMILが好まれた時代は動画配信の速度が56kbps程度のナローバンド中心だったが、今日のようにブロードバンドが普及してくると動画の中にPPTがあっても十分に読むことができる。ブロードバンドが普及するまでは苦肉の策というか、必要は発明の母なのか、小さな動画とHTMLが同期する暫定的ともいうべきスタイルでIR情報が配信されていたが、これからはテレビを見る感覚で動画を視聴できるようになるだろう。 ただし忘れてならないのは音声の品位である。画面を見なくても内容が伝わる動画を配信しなければならない。 |

2005年12月06日(火)

|

カラーバーで検索されていた。 確かにYahoo!での検索だが上位のほうには上がってこない。よくぞ探していただいたというものである。 カラーバーには様々なタイプがあるが、我々が普段使用するものはSMPTE(全米映画テレビジョン技術者協会)カラーバーと呼ばれる映像信号のレベル、色相の基準信号である。撮影時に記録されたカラーバーは編集後も同レベル、同位相にならなけれなならない。そしてモニターの調整もカラーバーが基準になる。私の会社のように複数のキャメラを切り替えて収録、中継を行う場合もキャメラごとの色調整を行う前にこのカラーバーを使ってシステム全体の調整を行う。システムが完璧に調整された後にすべてのキャメラの色合いを揃えなければならない。我々にとってカラーバーば原器のようなものである。カラーバーが正しく伝送されているかを確認する測定器がウェーブフォームモニターとベクトルスコープだ。 話は変わるが、昨日の雪は青森だけではなかった。会社のある箕面市でも裏山は大量の積雪に覆われていた。いよいよ冬の到来である。 下の写真は紛れもなく12月6日の箕面だ。  これも同日のロケ車  |

2005年12月04日(日)

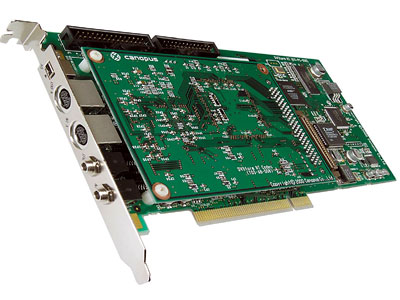

「カノープス 中継現場」その他カノープス、CANOPUS関連のキーワードが目立つ。 「J:COMドリームライブステージ」、「ケーブルテレビフェスタ」や「ケーブルテレビショー」など、ほとんどカノープスを使用して映像送出を行っている。今回のケーブルテレビショーでもTBSチャンネルのコーナーで出演したアメリカザリガニのトークショーやカートゥーンネットワーク、Shopチャンネル、QVC、ファミリー劇場、アニマックス等など、すべてきっかけを外すことなく送出ができた。 VTR時代は映像が安定するために数秒のプリロールタイムが必要で、映像本編の前後には必ず捨てカットを置いた。オペレーターも最低VTRとスイッチャーの2名で行ったが、ノンリニアではVTRスタートをスイッチングを同期させることでワンマンオペレートが可能になった。可能になったというよりも、複数オペレーターによって生じるタイムラグも生じないため送出ミスも無くなる。ディレクターとオペレーターのみで構築できる究極の送出システムといえるだろう。 従来のAVIファイルによる送出ではDVコーデックで送出するとDV→VIDEO変換の際に6フレームほどの遅れが生じるためにやはりプリロールしなければならなかった。そのためベーターカム等のビデオテープの方が使いやすいこともあった。しかし、CANOPUSのDVStormではハードウエアデコードを行っているためDV→VIDEO変換でのタイムラグはナノ秒レベルとして完璧なリアルタイム送出になる。デコードのタイムラグよりは人間の神経系のタイムラグの方がはるかに大きい。 さらにCanopusが優れていることは、DVD素材をタイムラインに取り込むことが出来る点である。今回も当日になって持ち込まれたDVDがあり、VDVをPC内で直接扱うことで高画質送出が出来た。DVDを認識しない場合を考えて数種類のDVDプレーヤーを用意しアナログキャプチャーにも対応したが、やはり認識できないDVD-Rがあり、実際にアナログキャプチャーも行った。この点ではアナログキャプチャー出来るDVStormは優秀なボードである。 優れもののDVStormだがやはりコンピュータだ。ハングアップして送出できない事態が起こらないとも限らない。私の場合はDVStormとマザーボード、CPU、メモリーなど、十分な検証を行い、Windowsにプリンストールされているゲームやメール機能など余分なアプリケーションは削除し、送出専用機として最適化したマシーンにカスタマイズして対応している。当然だがバックアップ機もセットアップし万全を期している。ちなみにスペックはWindows2000/Professional/SP4/Pentium4/3.0GHz/PC3200-2GB/およびWindowsXP/Professional/SP2/Pentium4/3.2GHz/PC3200-2.5GB/という状態で、いずれもヨドバシ梅田で購入したパーツによって構築している。 ケーブルテレビショーでは180インチリアスクリーンに背面から6500ANSIのプロジェクターで送出したが、照明に負けることのない明るい画面を提供することが出来た。また今回は「カノープス」「SONY」「IKEGAMI」「PANASONIC」などケーブルテレビ局向けの放送機器メーカーからの出展もあり、新製品や参考出品機に直接触れることが出来たことは非常によかった。またソニーのHDV担当者が会社の「HVR-Z1J」のページを知っていて「ホームページではお世話になっています」といわれたことは嬉しかった。 当然だがメインステージの大型スクリーンがDVStormによって送出されていることを知ったカノープスの担当者は非常に喜んでいた。 今日から私は青森ロケに出かけるが、帰阪して落ち着けばケーブルテレビショーの現場レポをアップしたい。 ここにケーブルテレビショーでの仕込図をアップしておく。 |

2005年11月22日(火)

|

CANOPUSという会社には大変お世話になっている。 最近の送出現場はカノープス無しでは全く不可能といえるだろう。 DVStorm/RTが発売されてから映像の送出は一転した。DVStorm/RT、DVStorm/2、DVStorm/3とバージョンが進み安定性もよくなった。現場でのDVD素材からのキャプチャー、同時録画の後、即時Repray、場現編集等々。ポストプロダクションがPC一台の中に納まっているようなものだ。 最近Pentium-Dを使った新しいマシーンを組み上げたが、CanopusDVStormとの相性もよく気に入っている。近々ZAQのイベントで映画予告編などを送出するが、もちろんカノープスである。またATCで行われるケーブルテレビショーもメインステージを担当するが、やはりカノープス数台を持ち込む。また最近は映像機器とコンピューターのインターフェースが進み.NET Frameworkを使ったアプリケーションによってコンピューターからスイッチャーのRAM、ROMにUSBを使って画像データを送り込むことができるようになった。.NET Frameworkはマイクロソフトの「IT 実践チャンネル」の撮影で知ったのだが、実際に使ってみてその機能を知った次第である。 もともと私はヘビーなマックユーザーだったが、いつの間にかDOS/Vパワーユーザーになってしまった。メーカー製のWINDOWSが好きになれなかったのはおそらくマニュアルの分厚さだろう。マックのマニュアルの薄さが好きだった。古いマックには「困った時は近くのマックマニアに聞きなさい」と書かれていたが、DOS/Vマシーンはどことなくそういったところがあって許せる。半田ごて片手にマックのチューニングをしていた頃が懐かしい。 先日「トリビア」を見ていたときコピーライター達が「失恋した女性に下心を感づかせないで振り向かせるメール」のコピーを考えるというコーナーでコピーライター全員マックユーザーだったのには驚いた。やはりWINDOWSはワークステーション「仕事の基地」マックは「思考の友」なのだろうか。確かに私もビデオ編集やPPT、EXCELはWINDOWSだが、メールはマックだし、DTPもマックだ。それにワープロは未だにクラリスワークスを使っている。会社の請求書もクラリスである。G5か時期INTEL搭載のマックでカノープスが走れば私の会社も再びDTVをマックで行うのだが、やはりG5を1台購入する費用で爆速WINDOWSが2台以上買えると思うと二の足を踏んでしまう。当分マックはタバコと同じ「思考の友」であろう。 |

2005年11月13日(日)

|

「ビデオエンジニア CM」がキーワードになっていた。 検索されたページは価格表だった。 CMは今なおフィルムでの撮影が主流だ。やはり階調の豊かさと高速度撮影によるスローの美しさだろう。(一時期フジテレビが提唱したビデオCMが流行った時期もあった)しかし、最近ではSonyのHDCAMシネアルタやPanasonicのDVCPRO-HDバリカム等のテープメディアによる制作が増えてきている。これはCMに限らず映画の世界でも同様で、本編にシネアルタ、バリカムが使われだした。またVシネマの撮影もフィルムからビデオ(24コマプログレッシブ)に変わってきた。 こうなると大変なのが計測だ。フィルムの世界ではキャメラマンの他に2nd、3rdと多くの技術スタッフが居る。従来露出や測距は計測が担当していたが、ビデオの場合はキャメラに接続したCCUによってVE(ヴィデオエンジニア)が露出をコントロールする。露出だけではなく色合い、輪郭調整、トーンカーブなど、様々な要素を電子的にリーモートコントロールする。 CMや映画の場合ビデオエンジニアに求められるのは技術だけではない。絵心、感性が必要になる。映像作品はスタッフがそれぞれの専門分野だけではなく、それぞれの人生における経験、感性、想像力、技術力を生かしたコラボレーションである。 |

2005年11月12日(土)

|

連番静止画出力がキーワードだ。 Googleで検索結果約9,640件中1-10件目としてこのページが検索されていた。フィルムズのページで解説しているフィルムからビデオやストリーミングへの変換の中にある言葉だが、連番静止画出力は様々な利用がある。 たとえばビデオの修正などがそうだ。1秒あたり30枚の静止画として出力した画像に細かな修正を行う。商品であったり、タレントの顔、時に背景を入れ替えたり、持ち物を変えたり、、、。 デジタル技術によって今では不可能なことは無いほどだ。しかしそこには今なお細かな手作業が要求される。5秒のカットなら150枚の画像修正が必要になる。かなりのところまでオートメーションで行えるが、やはり人の手に頼る部分が多く残っている。とにかく修正作業は大変だ。 |

2005年11月09日(水)

2005年11月07日(月)

|

編集や東京での撮影が続き更新が滞っていた。 最近「ストリーミング エンコード」での検索が多い。 インターネットの接続速度が速くなったことが最大の要因だと思うが、多くの企業からの問い合わせがある。ストリーミング エンコードで検索されるページはhttp://www.svs.ne.jp/home/svs/home/stream/stream_03.htmlだが、ここではビデオのストリーミングについて解説している。しかし最近、古いフィルムを再利用しようという動きが出てきた。おそらく企業や研究機関が保有するアーカイブスの利用と考えられる。現在フィルム&フィルムズとして16mmや35mmフィルムのテレシネを紹介しているが、今後大きなマーケットとして期待できる分野だ。ただし著作権、版権については必ずクリアーしなければ成らない。現在この部分の解説ページを計画している。 |

2005年11月7日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/114/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/114/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2005年10月24日(月)

|

「字コンテ フォーマット」での検索があった。 検索されたページは「映像制作の企画から完成までの流れ」を示したページだが、字コンテに決まったフォーマットは無い。 人それぞれである。パソコンユーザーならWin、MacともWordが多いし、中にはIllustratorやクラリスワークスの人もいる。また未だ書院や文豪といったワープロユーザーも・・・。そしてやはり手書きのディレクターも多い。 また5〜6年前からはメールを利用することもあって、プレーンテキストやWordでの添付が増えてきている。 我々の希望をいえばやはりExcelが便利である。何が便利かというと、タレントや衣裳、ロケ場所をフィルター処理することで自由に並べ替えられるということだ。 台本が即座に香盤表になる。これは便利なソフトだ。表計算ソフトではファイルメーカーProやクラリスワークス、Lotus1・2・3なども使ってきたがやはりExcelに軍配が上がる。理由は殆どのPCユーザーが使っているからだ。 監督から送られたメールをスタッフ全員に転送してもほぼ全員開くことが出来る。情報を共有する場合はソフトの普及度が重要になる。 ビルゲイツへの様々なバッシングはあるが、Windows、Officeなどは世界全体の財産といえるだろう。 |

| 前へ | 次へ |

PHOTOHITOブログパーツ

|

ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |