2005年08月14日(日)

|

発発とは発動発電機のこと。 ロケ現場で照明に使用したり、電源のとれない場所での中継に使用する。工事用の三相とは違い単相100Vの5KWが手頃で多用する。HONDAの空冷式ガソリンエンジンの5KWは音も静かで使いが勝手がよい。また同じHONDAの2.8KWも小型軽量のため機材車に乗せたまま使用できる。屋外の中継ではACを引き回すよりも電圧が安定している。ただし注意しなければならないことはガス欠。本番前には必ず満タンにし、連続使用の場合は細心の注意を払って給油しなければならない。 可搬式の発発で容量が足りない場合は電源車を用意する。電源車は可搬式とは違い静音性がよく、野外コンサートにも使用出来る。 発発の原理はわかっていても、エンジンを始動した瞬間AC電源が供給されることにはいつも感動する。 |

2005年8月14日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/68/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/68/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2005年08月13日(土)

|

Yahoo!からの検索にあったキーワード。 プロモーションビデオやCMの撮影にクレーンを使うことが多い。キャメラが近づいてゆくトラックインやアングルが上下するクレーンショットは欠かせない撮影手法である。但し機材費、運搬費の他にオペレーターの人件費も必要になる。最近は「ここでクレーンが欲しいんだけど、予算がねえ」と監督がこぼすように、低予算の撮影が多い。原因は不景気だけではなく、高画質なDVキャメラが出てきたことで、猫も杓子もすぐに映像制作の看板を掲げて「価格破壊」の名の下に人件費にもならない金額で撮影をしていることも考えられる。 クライアントもつい価格に釣られてそちらへ流れてしまうこともある。猫や杓子の価格を引き合いに出して値切ってくるクライアントもいるが、われわれも「それなら安いところでやれば」と相手にしない。我々の価格には技術力や経験が含まれていて、それが安心感や好結果に結びつくのである。安いところへ流れたクライアントが、結局我々の方へ戻ってくることが多々ある。 無駄はよくないが、必要な予算はいただく。その結果はじき出された金額は低価格では無いものの、リーズナブルな価格であることは確かだ。リーズナブル=低価格と思いこんでいるクライアントもいるが、リーズナブルとは「適正、納得できる、妥当である」という意味。勘違いされていないだろうか。 |

2005年07月31日(日)

|

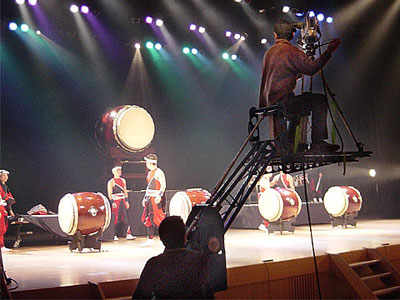

私の仕事のメインはテクニカルディレクターで、普段はマルチキャメラによるスイッチャーが多い。私自身がキャメラを振る仕事はVP(1キャメラEFP)であったり、番組取材(ENG)である。 ライブスイッチャーとは複数のキャメラを切り替えながら収録するEFP(Electronic Field Production)で用いる特殊効果装置のことをいう。スイッチャーにも様々なタイプがあるが、収録現場用、編集スタジオ用に大別されるだろう。そして収録現場用がライブスイッチャーになり、可搬式の代表的なものにのBVS-1100(SONY)やVS-6000(EVIN)、VS-4000(EVIN)、SEG-2550(SONY)、SEG-2000A(SONY)などが挙げられるだろう。またSDI、HDSDIスイッチャーも普及してきた。また最近はフレームシンクロナイザー内臓のものも色々出ていて、技術が無くてもマルチキャメラを組めるようになってきた。しかしメモリーによるディレイが起こり、音声と映像のタイミングがずれてしまう製品が多く私は好きではない。一瞬のきっかけを捉えてスイッチングする仕事においてはメモリーによる1/30秒のディレイは致命的である。 会社のホームページでも解説しているが、キャメラマンはスイッチャーの指示で動くのではなく、スイッチャーが選択した映像をリターンビデオとして自分のファインダーで確認し、次に必要な映像はキャメラマンが自分の感性で作ってゆく。マルチキャメラでの収録ではタリーランプ、リターンビデオ、インターカムが必須の項目になる。最悪インターカムが無くてもタリーランプとリターンビデオさえあればそれほど支障なく現場は進んで行く。収録現場で複雑なカット割が無い場合には意外と楽しい会話が交わされることがある。実際某放送局の収録で、関西を代表する演歌歌手(かなり顔が大きい)と他の歌手の3ショットになったとき、その歌手が後ろに居るにもかかわらず、前に居るように見えることをネタに「遠近感がおかしい」サブ(副調整室)とキャメラで大笑いになったこともある。タリーランプとリターンビデオがあることで、必要な緊張感を保ちながらリラックスすることもミスを無くすためには必要なことである。 もう30年ほど昔のことだが、大先輩から「注意力の分散」を教わった。キャメラを覗いていても常に周囲に気を配って、周りの状況(天候や光線だけではなく、人間関係も)を把握することが重要ということである。「注意力の分散」は今日に至るまで私の中で生き続けている言葉だ。 仕事において集中力は絶対必要なことだが、緊張しすぎて一点集中にならないことが大切であろう。しかし自分を省みて未だに「注意力の分散」が完璧に実行できているかは自信がない。日々心がけるしかないだろう。 最近更新時講習でしったのだが、自動車の運転においても「注意力の分散」の必要性が言われていた。見込み運転は事故の原因だが、危険の予測は必要だとも。 来週は日本海ロケが入っている。安全運転に心がけよう。 |

2005年07月24日(日)

|

ここ数日は急性のアレルギー疾患によって薬漬けの日々を送っていた。ようやく事務所に出てアクセスログを確認できた。 ググって来たページのキーワードは「PV撮影現場」である。ホームページの撮影現場の紹介にたどり着く。インターネットを情報源にしているとどうしてもデザイン優先のページが多く、正確な情報が伝わってこない場合が多い。我々のような技術会社が自社のキャリアやスキルを伝える場合はフラッシュでもなければキャッチコピーでもないと思う。言葉だけで真実を伝えることは難しく、写真を加えることで現場の様子が正しく伝わる。インターネットはまさに新聞である。 実際このページによって発注をいただくケースが多数ある。顧客の期待を裏切らないように、新しく正しい情報の発信に努めたい。 |

2005年07月11日(月)

|

珍しい検索である。調べてみると確かにGoogleで657件中の2位に上がってきた。元アップルコンピュータのジャン・ルイ=ガゼーがNewtonの開発に携わっていたスティーブ・サコマンらと共に開発したOSで、BeBoxはCPUにPowerPC603を2基搭載していたはずだ。私がBeOSを最初に使用したのはR3とR4Jである。無償版のR3に比べて有償版のR4JはPowerMacだけではなく、Intel搭載のPCで軽快に走った。後発のOS故にマルチタスク処理やマルチスレッド処理に優れており、大容量で高速な処理を必要とするマルチメディア分野に適したOSだと言われている。しかし日本でBeOS搭載のパソコンを販売したのは日立くらいで、やはり世の中はWindows/Macintosh/LINUXが中心で大きく伸びることは無かった。富士通のTownsOSもビデオ編集ではいろいろな製品が出ていたが、やはりWindowsの嵐に流されてしまったOSである。 ところがである。Windows/Macintosh全盛のビデオ編集の世界においてBeOSは密かに復活していたのだ。ローランドのEDIROLLブランドで販売されているDV-7DLに搭載されているのである。私の会社にも1台あるが、さすがにBeOSらしく非常に安定したOSだ。組み込みOSのために起動時にBeロゴが出るくらいで、作業中にはほとんどOSは顔を出さないが、それでも随所にBeらしさが見え隠れして非常に楽しいものである。ソフトウエアがバージョンアップしカードリーダーもサポートされたためデジタルカメラとの相性も良くなった。できればBeOS搭載の汎用機も復活させてもらいたいものである。 話はそれるが、昨日は日曜洋画劇場でスターウォーズ「帝国の逆襲」を放送していた。もちろん地上波デジタル061chのハイビジョンで見ていたのだが、DV7-DLもHDVハイビジョンをサポートしてもらいたい。 参考までにJPBE.netのサイトである。 |

2005年07月09日(土)

|

デジタル時代になっても捨てきれないものがある。 VUメーターがそうだ。VUとはVolume Unit(ボリウムユニット)の略で、日本語にすると「音量単位計」ということになるだろう。 欧州ではレベル監視用にピークメーターが使われるようだが、日本やアメリカではVUメーターが広く使用されている。理由はわからないが、数値には表れない音量感を表示してくれるVUメーターは「人が聴く」音の管理には大変便利が良い。 ピークばかり気にすると、どうしてもレベルが低くなりすぎる傾向があり、力強い録音にはVUの方が適しているようだ。しかし録音機がデジタル化したことにより、オーバーレベルに対して非常に弱くなってしまったことも確かで、規定を少しでも超えるとアウトだ。そういうことを考慮して業務用デジタルVTRの場合は家庭用のデジタルVTRの基準値の約1/10になる-20dBが基準値とされ、オーバーレベルに余裕を持たせてある。 オープンリールテレコを38cm/sや76cm/sで走らせたアナログ全盛時代にはVUを振り切らせるような録音をしなければフルオーケストラの迫力は表現できなかった。そして優れたアナログ機器はそういった過大入力に絶えるように設計されてもいた。デジタル時代にVUメーターは矛盾するようだが、やはり「人の耳で聴く」音楽にはVUメーターは不可欠である。しかもデジタル機器の特性を十分把握した上でピークレベルも監視しなければならない。技術者はより忠実な音場再現のために、アナログ時代以上に厳密かつダイナミックなレベル監視が要求される。 我々が使うデジタルノンリニア編集の世界においても最終の音量レベル調整はやはりVUメーターであり、この優れたメーターはデジタルとアナログの要になっている。 |

2005年7月9日

| 記事へ |

コメント(4) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/31/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/31/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2005年07月08日(金)

|

明日はエピソード3の公開である。インド在住の知り合いの話ではインドではすでに公開されていて結末を知っているそうだ。すこし悔しいが、日本では公開を前にハイビジョンでエピーソード2が放送されている。地上波デジタルで放送され、私はJCOMデジタルにハイビジョンモニターを接続して見ている。 最近「地上波デジタルやBSデジタルがDVDに録画出来ない」と相談されることがある。ブルーレイとHD-DVDの戦いがVHSvsベーターの時のようになっているが、地上波デジタルであってもBSHiであってもプロテクトがかかっていてDVDには記録させてくれないのだ。HDレコーダーには録画できるが、持ち出し可能なDVDメディアには録画できない。もちろんHDレコーダーに録画してもダビングは出来ない。ブルーレイであってもHD-DVDであってもプロテクトは今と同様にデジタル放送は録画させてくれないものと思われる。このあたりについては報道されているのを見たことが無い。デジタル放送が録画できなければハイビジョン対応のDVDも魅力半減である。 仕事柄今回放送のエピソード2はノンリニア編集機で録画し、自分用にDVDを一枚作ることにしたが、一般の人にはこういった離れ業は不可能である。ハイビジョン対応のDVDを発売するまでに著作権関係の問題を解決することが先決だと思うのだが。このままでは購入者からのクレームの嵐になってしまうだろう。 |

2005年7月8日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/29/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/29/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2005年07月05日(火)

|

今日7月7日はソニーのハイビジョンハンディーカムHDR-HC1が発売される日である。先発のHDR-FX1や業務用HVR-Z1Jが発売された時にも大きな衝撃を受けたが、今回のHC1はさらに驚きである。 掌サイズのハイビジョンはどこまで浸透するのだろうか。大型液晶テレビが普及することで、より高画質なビデオキャメラが求められるのは当然で、価格は約18万円なら買わない手はない。業務用のHVR-A1Jも9月には発売される。我々プロとしても待ち遠しいTOOLである。 しかしそれまでにブルーレイDVDとHD-DVDの問題は解決してもらいたいものである。 http://www.sony.jp/products/Consumer/handycam/PRODUCTS/HDR-HC1/index.html HDR-HC1の実証CMが公開されている。 |

2005年06月24日(金)

|

テレビキャメラの殆どはズームレンズを装着している。家庭用デジタルビデオキャメラの場合も確実にズームレンズが装着されている。 私達が使用する放送キャメラの場合、家庭用と違ってレンズ交換できるようになっていて、標準ズームの他に広角ズームレンズや超望遠ズームレンズに付け替えて使用することが多い。しかしテレビキャメラの場合は写真用とは異なり、高倍率のズームレンズが使用される。このときに気を付けなければならないのがフランジバックだ。 ズームレンズは1本のレンズで連続的に焦点距離を変えることができる便利なレンズだが、どの焦点距離であってもフォーカス(ピント)が前後してはならない。短焦点側ではフォーカスが合わせずらいため、望遠側で合わせてから必要な画角に調整することがある。もしレンズのフランジバック調整を正しく行っていなければ、せっかく望遠側で正確に合わせたフォーカスも短焦点でずれてしまうことになる。 写真はフランジバックチャートまたはフォーカスチャートと呼ばれるものだが、広角側であっても正確なフォーカスを得ることが出きる。私達が普段使用している放送用レンズの場合は望遠側と広角側各々でフォーカスが合うように調整すれば中間焦点も正しく合うようになっているが、業務用レンズの場合はそうは行かないことが多い。優れもののフランジバックチャートだが、業務用レンズの場合は望遠、中間、広角の全てで完全一致しないことが判るだけに悲しい思いをすることがある。それでも最近の業務用レンズの場合は性能もかなり良くなり、けっこう許容範囲に収まるようになってきたようだが、やはり放送用には敵わない。たしかに放送用レンズが高級車並みの価格であることに対し、業務用は軽自動車の半額程の価格だということを考えれば当然である。もし放送用と業務用が同等の性能であればもっと悲しい思いをしなければならない。 このフランジバックチャートはホワイトバランスチャートとともに、撮影には欠かせない七つ道具である。 フランジバックチャートを捜して来られた方にお土産として印刷用PDFファイルをアップしておく。これはIllustratorで作成したもので拡大してもジャギーは現れない。品質向上のために役立てていただければ幸いである。なおヴァイラスはノートントンNAV2005で検疫済みなので安心していただいて良いだろう。 |

2005年06月18日(土)

|

家庭用のテレビも徐々にハイビジョンが普及してきた。 昨年ソニーはハイエンドの家庭用ハイビジョンキャメラのHDR-FX1を発売して世間を騒がせた。それまで私の会社もハイビジョンはHDCAM(放送用)と決まっていると考えていたが実はそうではなかった。スタッフのO君が嬉しそうにHDR-FX1を提げてやってきたのだが、HDR-FX1の発売後間もなくその業務用バージョンのHVR-Z1Jなるものが発売された。業務用といってもマイク端子が業務用になったこととDVCAM(家庭用DVフォーマットの業務版で家庭用の1.5倍の速度でテープが走るため家庭用60分テープで40分の記録時間となる)モードなどが追加されたものだ。彼を驚かせようとこっそり個人的に発注しておいたものだが、テスト撮影してみて驚いた。HDCAMとはいかないまでも、これがたった60万のキャメラが映し出す絵なのか!まさに晴天の霹靂である。始めは悪戯心で手にいてたものだが、いまや低予算の撮影では引っ張りだこである。実際放送用のHDCAMよりも稼働率が高いのだ。 さて、今回のキーワードHDR-HC1は、HDR-FX1に続いてソニーが発表した家庭用ハイビジョンキャメラの品番である。CMOS単板式ではあるが価格は遂に20万円を切って実質18万円程度。続いて業務用のHVR-A1Jも28万で発売される。 HDR-HC1は来月7日、つまり七夕に発売される。A1Jも追って9月の発売となる。2011年の地上波アナログ放送停止に向けたハイビジョン化が進んできた。HDV方式のハイビジョンは転送レート25MbpsのMPEG記録を採用することでBSハイビジョンと同等の映像を記録できる能力を持つ。家庭用のテレビが大型化することで、従来のNTSC方式のビデオでは満足できなくなることは当然で、家庭用ハイビジョンキャメラの普及はインターネットのブロードバンド普及と同様に急速に伸びるのではないだろうか。 必需品家電を製造するパナソニックに比べると、趣味性の強い家電を製造するソニーにとってHDV方式ハイビジョンは社運を賭けた商品と言っても過言ではないだろう。 HDV方式ハイビジョンについては私の会社のサイトでもレポートしている。 http://svs.ne.jp/home/svs/home/hdv/index.html ソニーのHDR-HC1のサイト http://www.sony.jp/products/Consumer/handycam/PRODUCTS/HDR-HC1/index.html |

2005年6月18日

| 記事へ |

コメント(0) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/17/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/17/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2005年05月28日(土)

|

アクセスログの検索キーワード中に「防振レンズ」という言葉があった。 最近空撮が多く、使う機会が増えているためにShootingにも3つの現場を紹介している。 キャメラにジャイロを取り付けたりしたもが始まりで、その後「光学ブレ防止」という名称でソニーがハンディーカムのレンズに搭載した。この技術をソニーに供給したのがキヤノンで、後に双眼鏡や放送用レンズに搭載され、様々なシーンで利用されている。 放送機器の技術が民生機に投入されることとは逆で、民生機の技術が放送用に応用されたものだが、車載キャメラや空撮には無くてはならない技術である。 |

| 前へ |

PHOTOHITOブログパーツ

|

ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |