2010年04月11日(日)

【マイクブーム カウンターウエイト】での検索があった。一昨年の記事がヒットしている。 |

2010年04月09日(金)

検索キーワードのネタ。 |

2010年02月10日(水)

【HVR-Z1 SD PAL】での検索。Z1Jに限らず、最近のSONY製品はPALへの対応が素晴らしい。これまで国内向けのカムコーダーはNTSC専用が当たり前だったがZ1J以降はオプションや標準仕様でPALへ切り替えられるものが多い。HDCAMも当たり前にPALに対応しているし、HDVの、Z7JなどもオプションでPAL対応になる。 |

2010年02月05日(金)

【ikan 5.6吋 HDモニター】という検索。 |

2010年01月20日(水)

|

ビンテンでの検索。 ヴィンテンには申し訳ないがついついビンテンになってしまう。 Viに対してヴィと書く習慣が減ってきたためだろう。ベートーヴェンがいつの間にかベートーベンで普通になってきたようなものだろう。検索結果もベートーヴェンが2,940,000件でベートーベンが 4,470,000件と逆転してしまっていることからも頷ける。 ちなみにヴィンテンは9,080件でビンテンは5,920件と今現在は逆転していない。 ホームページでも「ヴィンテンのホームページへようこそ!」ということでヴィンテンが正しいことがわかる。  メンテナンス費用は高くなるが、やはりカメラマンにとって命ともいえるカメラサポートはベストな状態にしておきたい。もちろん勧められたアッセンブリー交換でお願いした。 下の写真はこのヴィジョン10からこれまでに交換したパーツ。   ボールヘッドは交換で取り外したボールヘッド。磨耗のためにスリップするために交換し、現在は次のような状態だ。  群馬のふくださんがブログで「安物買いの銭失い」という記事を書かれていたが、まさにその通りだ。カメラサポートは導入費用は高くついてもメンテナンスすることで長期間に渡って高性能を維持できるヴィンテン、サクラーザハトラーなどがいいとおもう。 今回のアッセンブリー交換の工賃は9,000円、部品代は58,950円で税込み合計は67,590円である。ほぼカメラマンの撮影ギャラ2日分に相当するが、長期間の性能維持を考えれば安いともいえよう。 ちなみにこれまでこのヴィンテンにかかったメンテナンス費用を合計すると凡そ30万ほど。国産の高級カメラサポートを購入できるほどだが、18年で平均すれば格安の維持費ではないだろうか。 なんといってもベスト状態のヴィジョン10がいつも身近にあるのがその結果だ。 20100121訂正 コメントを頂いたので記事を修正しました。 「ヴィンテン」「ビンテン」よりも「サクラー」の方が良くないと思います。こういう変な呼び方を業界用語として使うのはどうかと。若者がいい気になってまねをするので。 2010/01/21(木) 17:51 202.75.234.220 あと、「スチル」のことを「スチーール」と言うとか。 |

2010年01月01日(金)

|

明けましておめでとうございます。 旧年中は勝手気ままなブログにお付き合いくださり有難うございました。今年も相変わらず独断と偏見に満ちたブログになること必至ですが、何卒お引き立てのほどお願い申し上げます。 笹邊幸人 2010年元旦 昨年から徐々に計画していたEOS動画がようやくスタートラインに立った。まだ仕事を請けるところまでは完成していないが、その一部を紹介するためにスタジオで機材の撮影を行った。  次の写真は最短焦点距離のAi Nikkor 15mm F3.5Sだ。  先ほど書いたEOS+ニッコールレンズのことだが、EFレンズには絞り環が無く、ボディー側から電気的にコントロールするようになっている。同様にニコンも最新のレンズはキヤノン同様絞り環が省かれてしまった。実はこれが動画撮影にとって非常に不便になる。ビデオカメラの絞り(アイリス)は連続可変し、作画意図に合わせて微妙なコントロールが可能(一部民生機のVXやPDなどでは段階変化)である。中継録画のようにVEが撮影中にアイリスを調整することはないが、時にアイリスフォローが必要な場合は段階変化はいただけない。 では、何故ニッコールにキヤノンなのか? それはニコンのムービー機能が動画制作向けのものではなく「連続する静止画」としての要望からスタートしたらしく、ファインダーがアイリスの変化に対応して変化しないようになっているからだ。D3sで色々確認したがアイリスを絞ってもライブビューは明るいままだった。メニューで変更できるのかとニコンの技術者にも聞いたが無理なようだ。ニコンはあくまで写真機ということだ。 我々は普段からソニーのビデオカメラにキヤノンやフジノンのレンズを装着して使っているため、ビデオカメラにカメラメーカー純正のレンズを装着する必要は感じていないしビデオカメラメーカーもOEMで純正レンズを供給している程度だ。 EOS動画を考えた時にレンズは迷わずマニュアルフォーカスのニッコールと考えていた。もちろんNIKON FからF2、F3Pと使ってきたユーザーゆえにニッコールへの愛着は強い。もちろんキヤノンF1やA1も使い、FDレンズも色々使ってきたが、ここに来てEOSのマウントに余分な光学系を入れないで使えるFマウントのMFニッコールレンズが輝きだした。当然余分なコストがかからないこともEOS+ニッコールレンズの大きな理由だ。キヤノンのEFレンズもEF-S17-55mm F2.8ISやEF70-200mm F2.8Lを持っているが、これを5DMkⅡに装着して写真を取るかと言えば疑問だ。写真はあくまでD700である。 EOS+ニッコールレンズに対する基本的な考え方は5DMkⅡはあくまで撮像部分である。そのためにメーカー保証の対象から外れる改造なども必要だ。この考え方はビデオカメラに置き換えるとわかりやすい。ビデオカメラの場合はレンズ、カメラヘッド、ファインダー、マイクなど全てがバラバラに構成され、必要に応じてメーカーの枠を越えてシステムを構築する。EOS動画も同様、必要に応じてレンズ、周辺機器などを組み合わせていくことが動画カメラとしては自然な流れではないだろうか。写真には全貌は写っていないが、5DMkⅡに取り付けられたモニターは5.6吋の液晶モニター。小柄だが1024×600の解像度を持ち、EOS5DmkⅡとはHDMIで接続する。電源はソニーのNP-F970を12Vに昇圧して使用している。 際最後の写真はAi AF Zoom Micro Nikkor ED 70-180mm F4.5-5.6Dを装着したEOS5DmkⅡ  |

2009年11月22日(日)

「映像制作 技術 関西」でのヒット。Googleでトップにヒットしている。 実は先日「映像制作 技術系」を検索したらこのブログからもリンクしている知り合いの福田氏のブログが第一位にヒットしていた。早速その秘密を解析してみた。その結果から会社のWEBページを50ページほど書き換え、Googleサイトマップも更新した。またこのブログも大幅に変更した。(見た目はあまり変わらないが、結果的にはこのブログでは900ページほどが書き換わったはずだ。 それが功を制したのかどうかは不明だが、「映像制作会社 技術系 関西」などが上位に上がった。 ちなみに会社のサイト内検索で「技術系」を検索したところ78件ヒットしていた。その中の“description”に書いた内容 "企業・法人用映像制作&撮影技術会社:株式会社千里ビデオサービス (大阪・近畿・関西)TV番組取材、撮影、中継、編集、DVDサービス、ストリーミングサービス、イベントサービス。医療系、医薬系、福祉系や理化学、物理、技術系などの理系映像にとどまらず商品案内、会社案内、自然映像などのECOやエンターテインメント映像の制作も行っています" |

2009年11月21日(土)

|

SONY スムーススローレックだった。 FieldReportがヒットしていたが、実際の使用例はこれ。 YouTubeにアップしたオリジナルコンテンツ HVR-Z5Jなどの業務用HDVだけではなく、民生用のカムコーダーにも搭載されている。HDV機ではテープ収録でないとSONY スムーススローレック出来ないが、HDD記録の民生カムコーダーや豆カムHDではメモリーでSONY スムーススローレックが出来る。 以前はハイスピードカメラが必要だったが、状況によってはこういった機種でも十分仕事が出来る。決して放送グレードの画質ではないが、予算などが重要視されるVPや番組では非常に歓迎される機能だ。 [見えないものが見えてくる]それも非常に手軽に!これがSONY スムーススローレックだ。 |

2009年10月28日(水)

|

会社のサイトで書いているFieldReportのアーカイブが700件に達していた。2002年の末から書き始めたもので、およそ7年になる。つまり年間100件ほどで3~4日に1件の記事を書いていたことになる。 ちなみにこのブログの記事数は現在890だ。こちらは2005年4月から始めたものでおよそ4年半。年間200件ほどだから2日に1件である。FieldReportとブログを合わせるとほぼ毎日書いていることになろうか。吾ながらよく続けていると思う。 「継続は力なり」というが、インターネットを始めて12年余り、そしてホームページを公開して11年余り。今では大きな営業力になっている。統一性が無い上に今風のデザインでもなない。ただし業者に委託したものではなく、自分で作っていることでいつも現在進行形を保っている。多くの人に今現在の会社を見ていただきたいという思いがこれまで続けてこられた力だと思う。そしてWEBやBLOGのアクセス状況によって「読んでいただいている」ということが実感できる。これからも時間が許す限りこのペースを維持してゆきたい。 現在FieldReportの旧CGI部分を新しいCGIへの変換を進めている。同時に.cgiを.htmlの記述にも書き換えている。残り56ページ=560件と気の遠くなる作業だが、SEOを考えると.cgiのままでは具合が悪い。ぼちぼちと進めるしかないだろう。これも継続は力ということだと思う。 |

2009年10月12日(月)

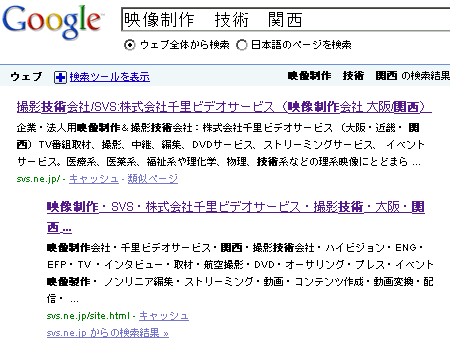

HVR-MRC1K CFメモリーだった。 この問題をHVR-MRC1Kが一気に解決してくれた。メモリーのコストもトランセンドやシリコンパワーのものを使えばHDVのマスターテープと比較できるほどにコストがかからない。もちろん何度再利用してもテープのように表面に傷がついたりもしない。  現在P2やXDCAMEXなども検討しているが、HDVに比べて最も大きな問題は素材の保管である。HDVやDVでの撮影の場合、ワークフローにテープは存在しない。メモリー記録したデータをPCにコピーして編集するだけだ。バックアップとして同じデータを別のHDDにもコピーする。だが、高信頼のHDDといえども決して安心できない。実は先月、立て続けに1TBのHDDが成仏してしまった。様々な蘇生を試みたが無理だった。幸い映像データや編集データはバックアップしていたので何ら問題は無かったが、もしテープに同時収録が無く、HDDも1つだけでメモリーもフォーマットされていたらとんでもないことになる。また、メモリーがどんどん安くなって、メモリー自体を保管できる状況になってもメモリーのデータは静電気による放電で消滅するとも聞く。想像すれば恐ろしくなる。 HDという家庭用フォーマットから派生したDVCAMやHDVだが、ブロックノイズの問題をメモリーが解決はしてくれたが、やはりテープ記録の安心感は大きい。 先日ある劇団が故佐竹明夫の追悼公演を行った。その際にこれまでの公演ビデオの注文があった。マスターは殆どがβカムとDVCAMである。もしこれらがHDDやDVDだったらアーカイブは難しかったかもしれない。 フィルム~ビデオテープ~DVD~BD~SSDと様々に進化するが、私の会社だけを考えてもメディアは8mmフィルム、35mmフィルム、1/2インチオープンリールVTR、1/2インチVHS,βマックス、MⅡ、ベーカム、DVCAM、DVCPRO、HDV、DVCPROHD、HDCAMなどと多岐に渡る。いったい何がアーカイブとして相応しいメディアになるのだろうか。 昨年東映の方と仕事をした時に聞いたのだが、古いフィルムや録音テープをアーカイブする際にHDCAMやD5など複数のメディアにコピーしているという。過去の遺産をアーカイブする際に、少なくとも単一のフォーマットでアーカイブすることは危険といえるだろう。 |

2009年10月08日(木)

|

アドマイヤ ミル挽きコーヒー ライブ映像 本当という検索。 アドマイヤ ミル挽きコーヒーとは高速道路のSAや病院の自販機コーナーにある「コーヒールムバ」が流れながらコーヒーを入れてくれる自販機である。  自販機には「世界初!!一杯毎に豆を挽くミル挽き珈琲とある。  検索はこの自販機の中央にある液晶モニターのライブ映像だ。はたしてライブなのか、それともメモリーに録画されたものなのか? 答えは生中継である。 以前に上高地へ行った帰りのSAでメンテナンスを行っている人が居たのでので中を見せてもらった。  かなり昔だが、物流関係の会社が幕張で展示会を行った時にカメラマンが付くカメラ3台と合わせて、コンベアやリフトに沢山の親指カメラを取り付けてスイッチングしたことがある。 「見えないものが見えてくる」ということでクライアントや来場者に大変喜ばれたことを思い出す。 |

2009年10月01日(木)

|

dvdserviceという検索。DVDSERVICEは現在dvdservice.jpとして会社のホームページsvs.ne.jpのドメインエイリアスに登録している。エイリアスはMacユーザーには馴染み深いが、Windowsでいうショートカットのようなものだ。 IT用語辞典によると <Blockquote>エイリアスとは【alias】 エイリアスとは、偽名、別名、通称などの意味を持つ英単語。ITの分野では、ファイルなどの実体を別の名前で参照するためのシンボルといった意味で使われることが多い。</Blockquote> ということだが、ドメインエイリアスを設定するとdvdservice.jpへアクセスするとURLはhttp://dvdservice.jpのままでhttp://svs.ne.jpと同じものが見える。非常に便利がいい。 転送後のURLが表示されるURL転送とは異質なものである。 現在http://www.mugikusa.comを会社のサーバーに仮想ドメイン(仮想サーバー)として立ち上げているが、mugikusa.jp、kitayatsugatake.com、kitayatsugatake.jpをドメインエイリアスとして設定している。 すでにドメインネームを取得して運用している場合も類似したドメインをエイリアスとして登録しておけば入力ミスなどの場合のも目的のサイトへアクセスできるというメリットもある。 自社でWEBサーバーやDNSサーバーを管理することで、こういった作業には費用がかからない点で有りがたい。 気に入ったドメインがあればドメインエイリアスとして登録すればメールにも同じ複数ドメインを使用できる。意外と便利である。 |

2009年03月11日(水)

|

「特殊撮影技術 制作会社」というキーワードだった。 映像を作る場合、基本はカメラ、照明、音声だが、用途によっては特殊な技術が必要になる。ここでいう特殊とは特殊効果やクレーンなどの特機とは違い、学術的な実験などに対応した特殊な技術である。 たとえば天体の撮影や顕微鏡撮影、赤外線撮影、高速度撮影、低速度撮影、その他諸々である。こういった特殊撮影技術も制作内容によっては表現手段として必要になる。ただし予算に限りがある場合は無理・・・・であろう。また、予算があっても撮影技術が確立されていなければやはり無理・・・・である。 しかし検索にあった特殊撮影技術という言葉は撮影技術会社には心地よい響きがある。一般的に無理であれば無理であるほどいっちょやったろかという気持ちがうずく。 最近新しい案件が持ち上がっているが、通常の撮影以外に特殊と考えられる撮影が必要になる。この案件を受注するためにはその撮影方法を確立しなければならない。断片的なものはぼんやりと見える。今はその糸口を探している。歩きながら、食事を摂りながら、時に用を足している最中。また、ベッドに入って夢うつつで考える。まるで頭の中で粘土細工をやっている感じだ。 ベッドに横たわり水平思考でシミュレーションし、ハッ!としたら昼夜構わず机に向かっている。そして問題点に気づいて再び悶々とするのである。こんな私を妻は「またしょうもないことを考えてる」といい、娘や息子達とともに「趣味の世界に入ってる」と・・・・。そのとおりだ。まさに趣味レーション中である。 ※シュミレーション~シミュレーション(simulation)のありがちな覚え間違い。 しょうもないことであっても決して反対しているわけではない。結果に対しては協力的であり、失敗を責めることもない。こういった協力があるからこそ経験を積むことができ、シミュレーションのみで終わった場合であってもそれは知的経験として蓄積することが出来る。 さて今回の案件だが、これは知的経験のにみは終わらせたくない。望まれれば望まれるほど何とかしなければならない。  |

2009年3月11日

| 記事へ |

コメント(4) |

トラックバック(0) |

| 映像制作・撮影技術 / 技術系・ハイテク系 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/831/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| 映像制作・撮影技術 / 技術系・ハイテク系 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/831/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2009年01月05日(月)

|

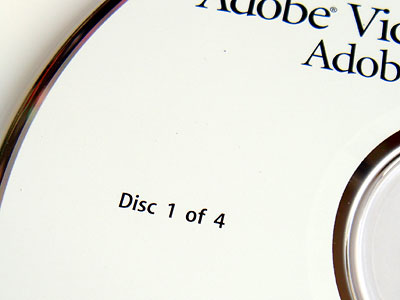

DVDプレスの盤面印刷用の版下が届いた。 私はいつも2枚組のDVDを作る場合はDISC-1とDISC-2に分けていた。クライアントがデザイン会社に発注して届いた盤面にはDISK-1/DISK-2という記述になっている。 ???? 確かにフロッピーディスクやハードディスクの筐体にはDISKと書かれている。ちょっと心配になって調べてみた。  このことを端的に説明していたのはAPPLEのサイトだ。(以下引用) “disc”と“disk”の違い disk 名詞 1)平円盤(状の物),競技用円盤,蓄音機のレコード,植木の花盤 2)平円形の表面 ちなみにレコードレーベルはDisk labelとなる。 けっこうややこしくなってきたが、アドビのプレミアやアフターエフェクツが収録されたアドビビデオコレクションのインストーラーを見るとDisc-1/Disc-2・・・と最後がCのDISCであった。 もう一つEDIUS PROのインストールディスクも見たがやはりDISCである。  どうやらここは慣例に従ってDVDの場合はCのDISCを使うほうが良さそうだ。 というわけでこの旨をクライアントに伝えたところ、早速デザイン事務所から修正したものをメールで送ってもらえることになった。便利である。 ディスクという言葉で思い出すのがCFカードを開発したサンディスクだが、これはKになっていた。  普段何気なく使っているディスクという言葉だがCとKにはこだわりがあることを知った。 それと参考までに、これはブルーレイのセミナーで知ったことだが、ブルーレイディスクはBlu-ray Discであり、BLUEではない。 |

2009年1月5日

| 記事へ |

コメント(2) |

トラックバック(0) |

| コンピュータ・IT系 / 技術系・ハイテク系 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/809/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

| コンピュータ・IT系 / 技術系・ハイテク系 |

トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/senri/trackback/809/

※ブログ管理者が承認するまで表示されません

2008年12月30日(火)

|

「著作権 隣接権 音楽 映像制作」だ。 映像制作だけではなく、最近ではネットラジオや動画サイトが普及し、知らずか知ってか、著作権がないがしろにされている感がある。 放送局の場合はシーケンシャル契約という形でJASRAC等に放送時間から算出された莫大な料金を払っているので、その都度毎の著作権料の支払いは無いが、一般に言う映像制作業務では使用許諾、音源使用料、音楽著作権料を支払わなければならない。よく誤解されるのが「著作権料=JASRAC」と思われていること。JASRACは音楽著作権を管理する団体であり、音楽家がJASRACに入っていなければJASRACではなく、その音楽家個人、もしくは所属する会社、プロダクションと契約することになる。私の会社で使用している音源は「フリーユースBGM」とか「著作権フリー」という音源である。数千曲のライブラリーを自由に使用することが出来る。(あくまで使用できるであり、著作権、音源権は制作会社にある)もちろんそのために年間の契約料金は支払わねばならない。 ところが最近ではCD単位の販売だけでなく、インターネットを利用して視聴、選曲したものを1曲単位でクレジット決済によるダウンロードができる方法も伸びてきた。いわばロイヤリティーフリー音源のオンデマンド販売である。「必要な時に必要な音楽をダウンロードし、支払いはクレジットカードによる決済となる。 私の会社のスタッフのWATARUもTARuというストラクチャー名で楽曲提供している。 彼の提供する音楽はフルスペクトラムプロダクション ミュージック ライブラリーのサイトにある ファット・ディ・フュージョンのダウンロードサイトで視聴~ダウンロード出来る。 ダイレクトにアクセスするには http://www.phat-d-fusion.com/default.php/manufacturers_id/51となる。 冒頭に書いたネットラジオのBGMだが、私が関わる放送局でも様々なロイヤリティーフリーの音源が使用されている。簡単そうに見えるネットラジオ=免許の要らない放送局ではあるが、音楽著作権・音源使用に関する費用、許諾は守っていかなければならない。そうしなければネットは無法地帯と化してしまう。放送免許が要らないだけで、コンプライアンスは一般の放送局や企業と同様でそれが無ければ続けてはいけないのである。 |

| 前へ | 次へ |

PHOTOHITOブログパーツ

|

ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |